(2009.03.15 初出)

【 2009年7月3日 追記 】

PCLinuxOS 2009.2 の日本語化については、こちらの記事も参考にしてください。

【 注意 】

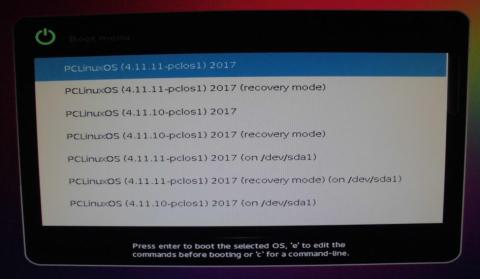

ライブCDの部屋さんで公開されている PCLinuxOS 2009.1 日本語化版 を使用してインストールを行った環境では、このエントリで述べている日本語化の作業は不要です。

2009.1 のインストール後、デスクトップ上に在る Utilities フォルダ内の Setup-Language.desktop をダブルクリックするか、root 権限で直接 /usr/bin/addlocale を実行することで大方の日本語化は出来ます。ただし、この過程では日本語入力関係までは面倒をみてくれないので、これについては別に設定する必要があります。(後述)

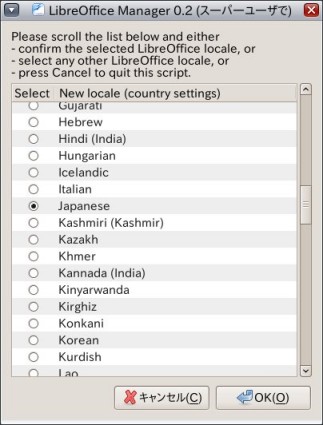

ロケールの選択ダイアログが表示されるので、japanese を選択。

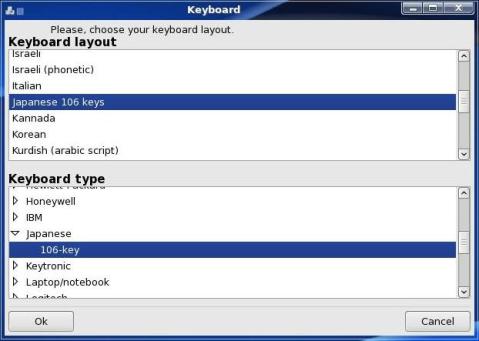

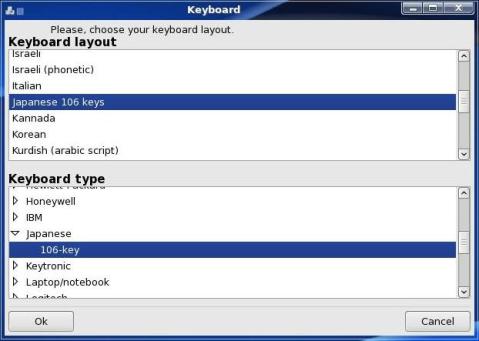

次にキーボードの選択ダイアログが表示されるので、該当するものを選択。

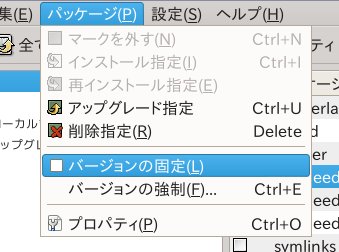

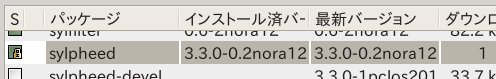

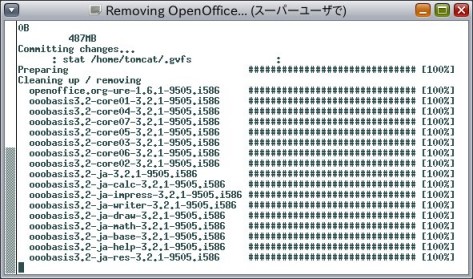

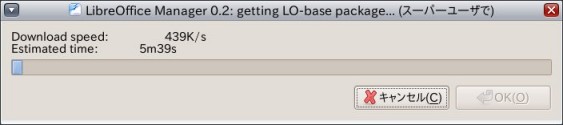

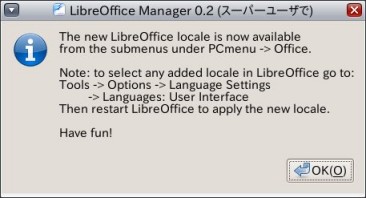

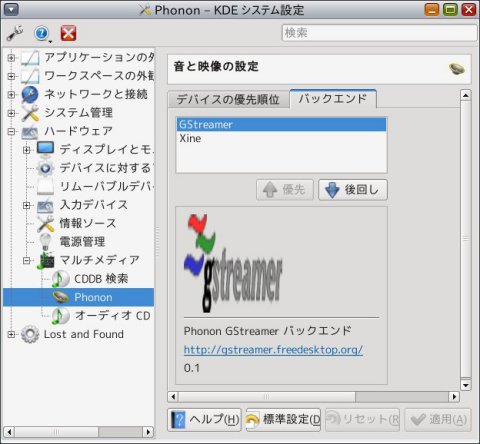

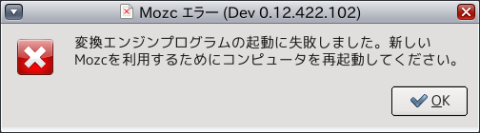

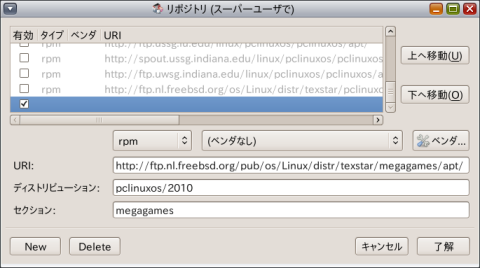

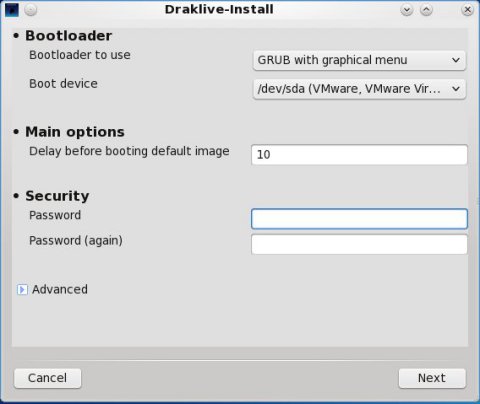

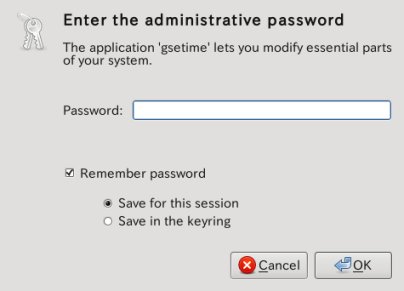

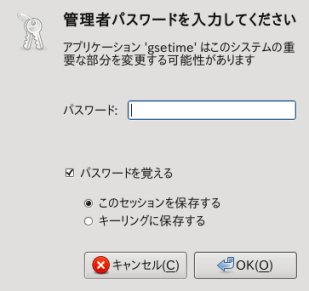

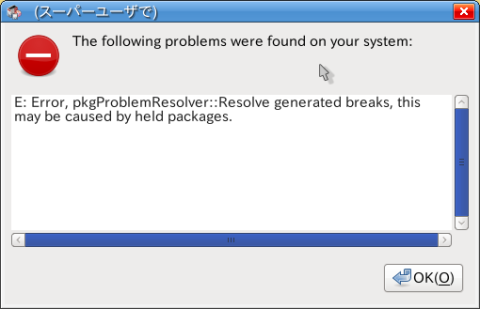

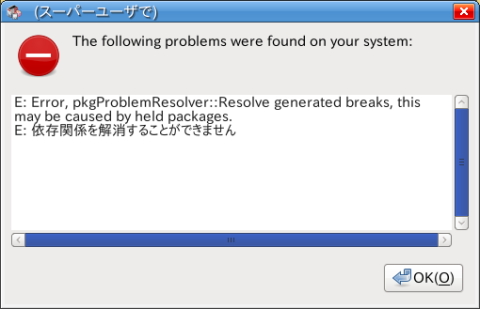

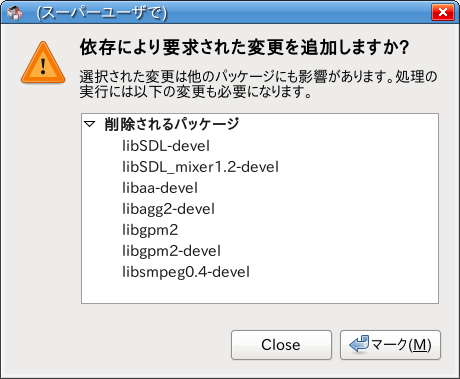

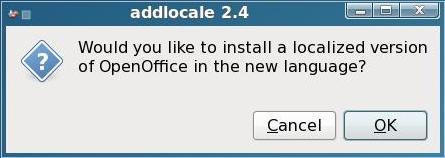

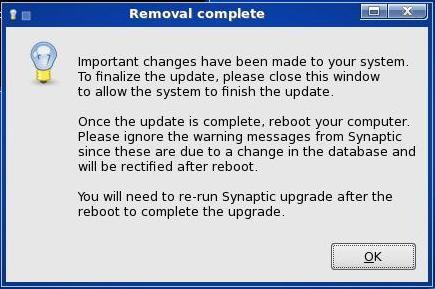

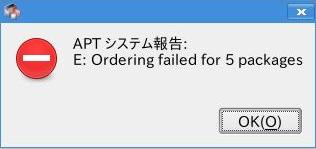

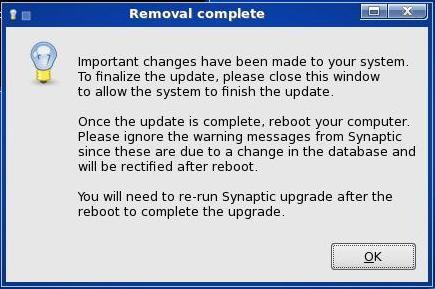

この後、locales-ja, kde-i18n-ja, openoffice.org-l10n-ja, fonts-ttf-japanese 等々の日本語化に必要なパッケージのインストールと、システムにインストール済みの内の幾つかのパッケージ(synaptic, amarok, drakconf 等)の再インストールが行われます。その過程で下図の様なダイアログが出ますが、これは Synaptic を再インストールした際に表示されるものなので、そのまま [OK] をクリックして先に進みます。

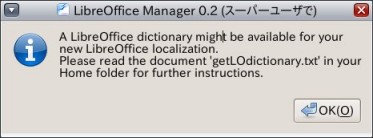

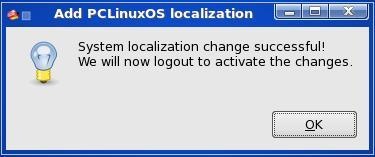

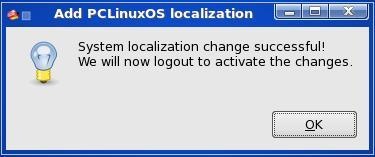

ローカライズ作業が無事に終了すると、下図のダイアログが表示されます。

再ログインします。

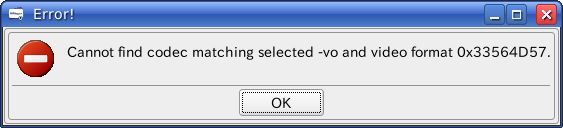

この作業を行っても、日本語化から "漏れる" アプリがあります。私が見つけたものでは、gkrellm や kaffeine がそうで、メニューや設定画面が英語表示のままでした。そのような場合には、該当するパッケージを再インストールすることで日本語化できます。(勿論、そのパッケージが日本語ロケールを含んでいることが必要ですが)

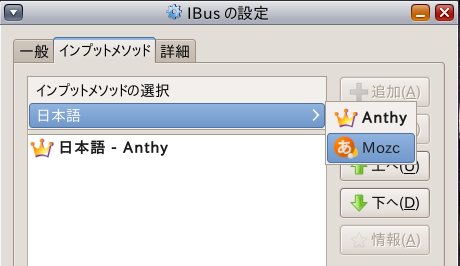

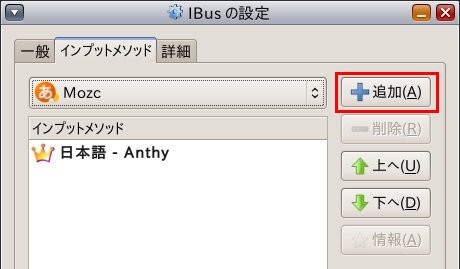

次に日本語入力関係の設定に移ります。

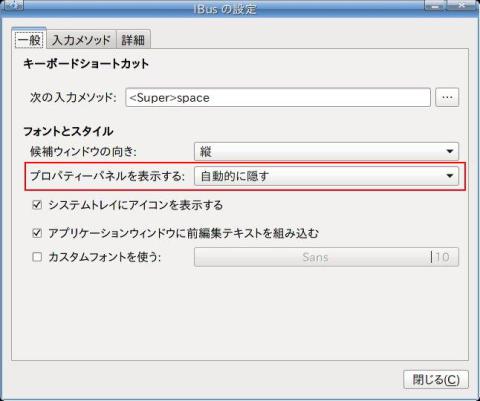

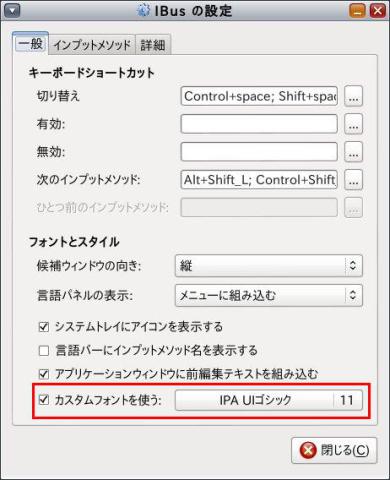

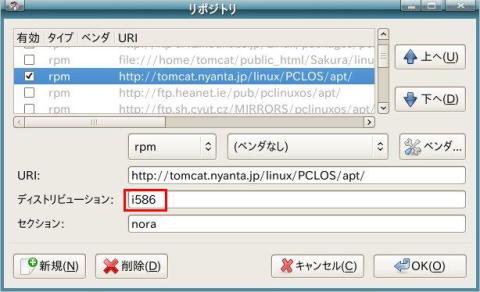

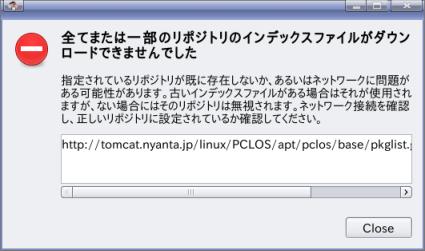

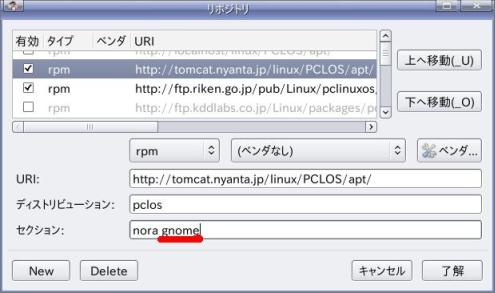

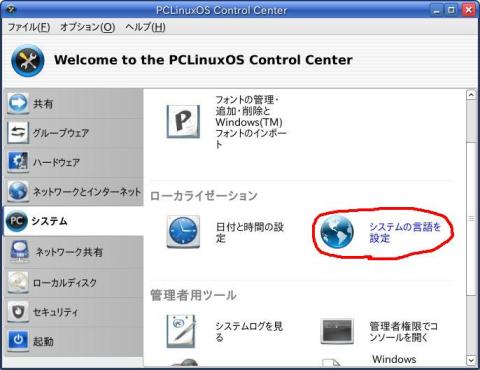

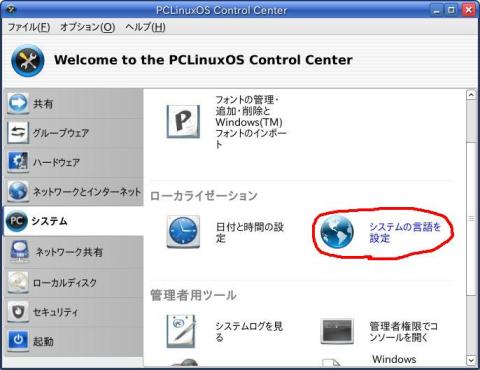

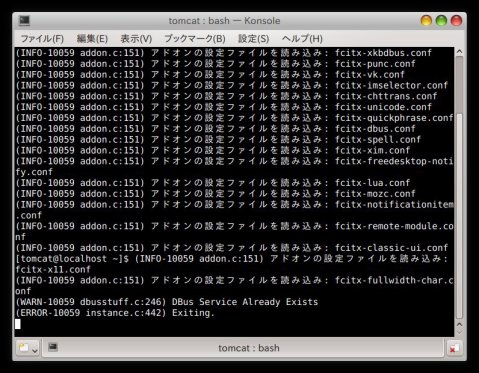

本来ならば、PCLinuxOS コントロールセンター の「システム」 の「システムの言語を設定」を実行(または localedrake を直接実行)する過程で 入力メソッド を選択すると、必要なパッケージも全て自動的にインストールされるはずなのですが、現状では必要なパッケージがインストールされないケースがあります。なので、先に必要なパッケージをインストールしてしまいます。

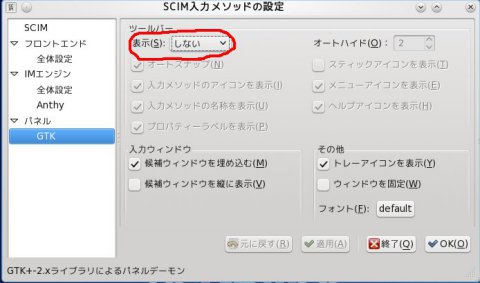

入力メソッドに scim, scim-bridge, skim を使用する場合は、下記のパッケージをインストールします。

- anthy

- libanthy0

- scim

- scim-anthy

- scim-bridge (scim, skim を使用する場合は不要)

- scim-bridge-qt (scim, skim を使用する場合は不要)

- scim-input-pad

- scim-qtimm (scim-bridge を使用する場合は不要)

- skim (scim, scim-bridge を使用する場合は不要)

入力メソッドに uim を使用する場合は、下記のパッケージをインストールします。

- anthy

- libanthy0

- uim

- libuim1

- uim-gtk

- uim-qt

- uim-qtimmodule

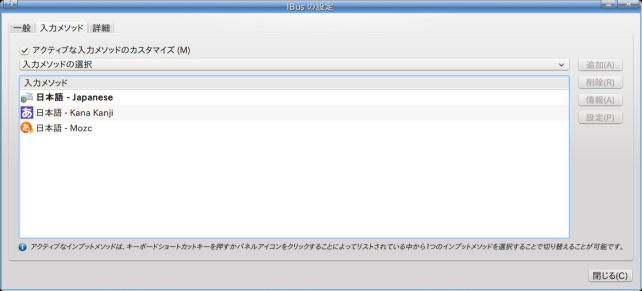

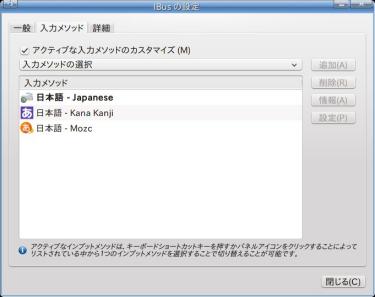

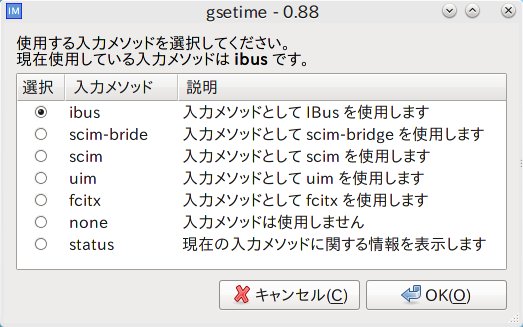

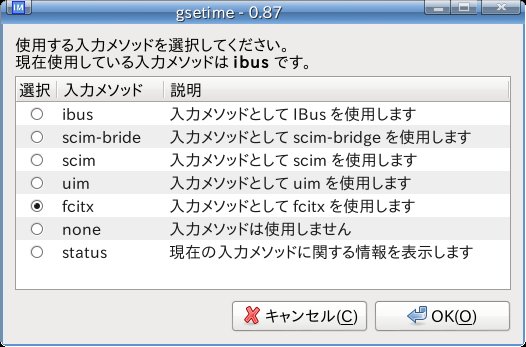

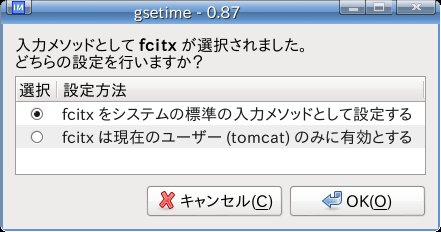

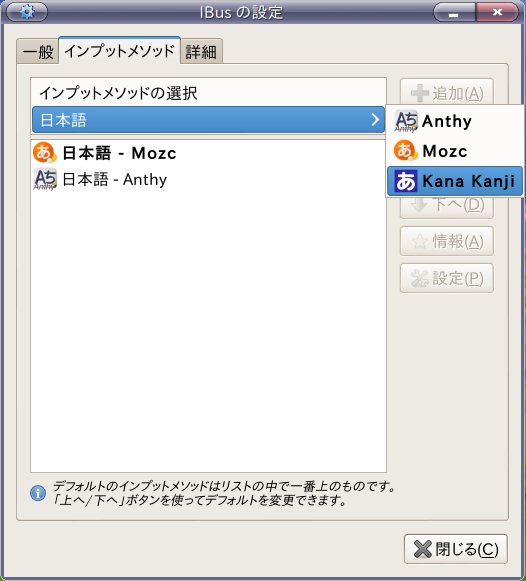

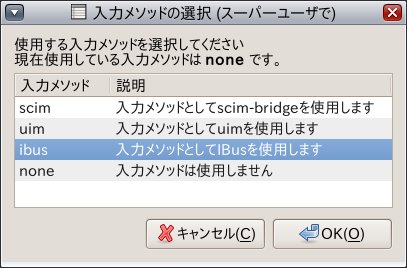

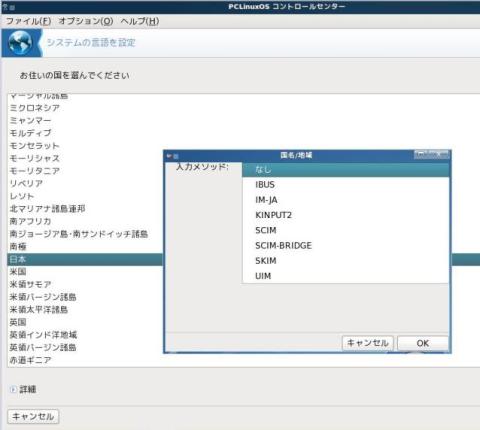

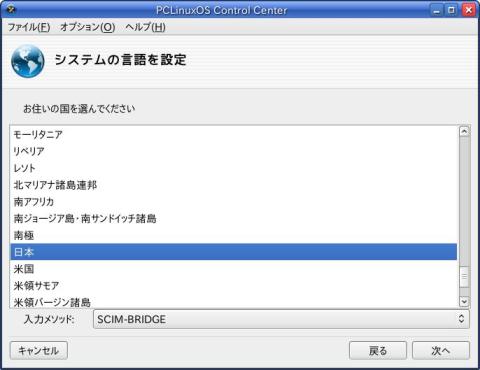

各パッケージのインストールが完了したら、PCLinuxOS コントロールセンター の「システム」 の「システムの言語を設定」を実行(または localedrake を直接実行)して 入力メソッド の選択を行います。

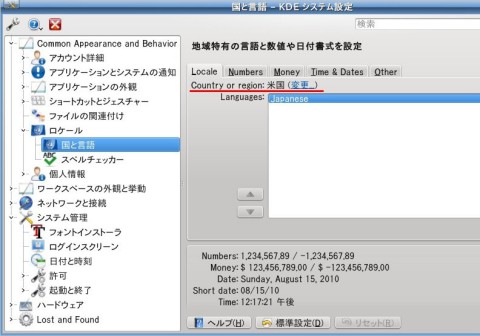

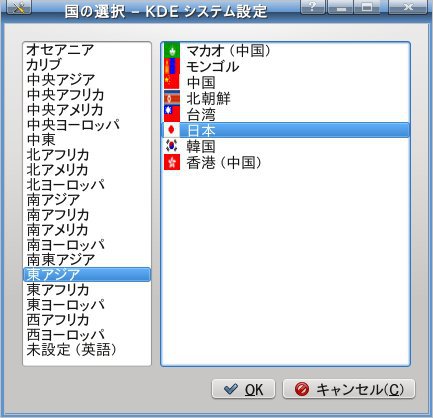

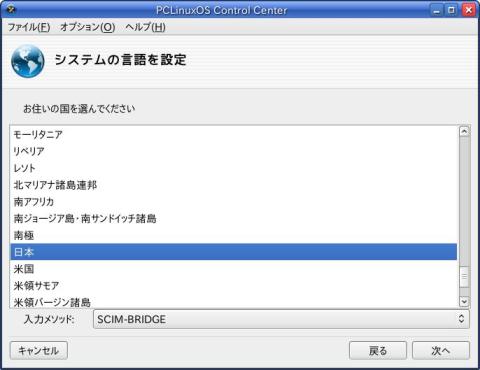

国 と 入力メソッド を選択。

『scim-tomoeパッケージをインストールできません』というメッセージが表示される場合があるかもしれませんが、無視してかまいません。(そもそも公式リポジトリには tomoe 関係のパッケージは存在しません)

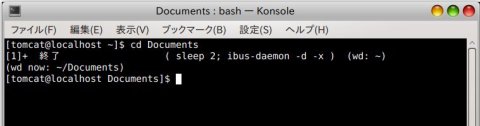

これで再ログインすれば、日本語入力が可能となっているはずです。

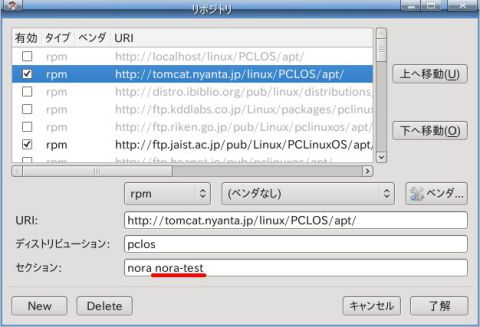

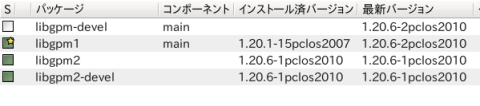

なお、公式リポジトリの anthy, scim-anthy, uim はどれもバージョンがかなり古いので、宜しければ拙作のパッケージをご利用ください。

【 2009年3月19日 追記 】

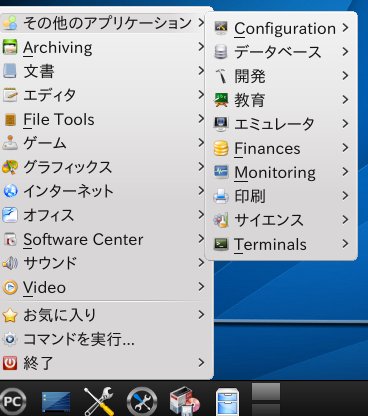

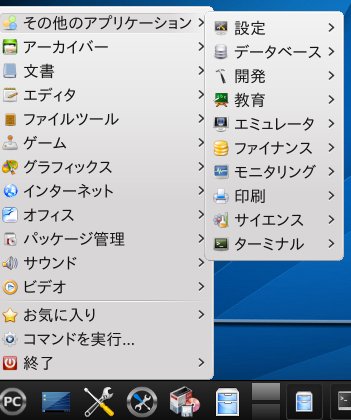

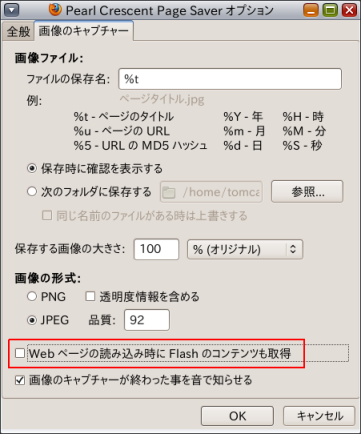

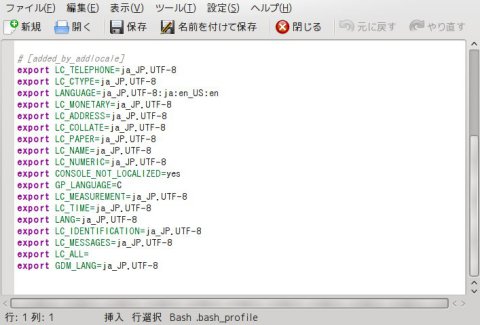

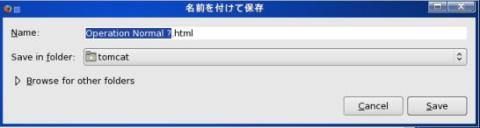

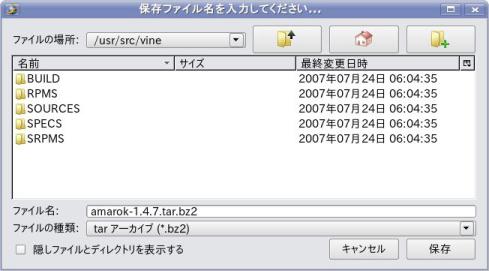

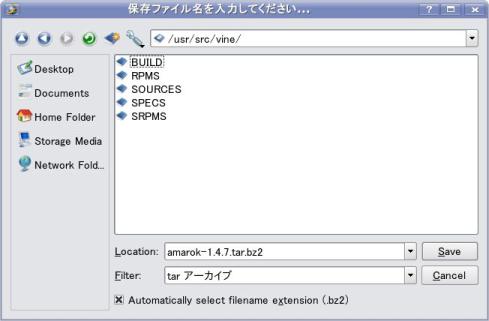

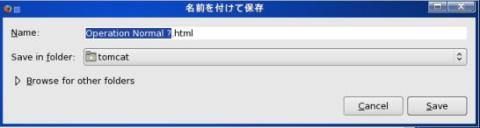

これまで述べてきた手順で日本語化を行っても、gtk アプリの使用中に表示されるダイアログ等が英語表示のままになっています。例えば、Firefox のファイル保存時に表示されるダイアログがそうです。

これを日本語表示にするには、gtk+2.0 パッケージを再インストールします。そうすると、下図の様に日本語表示となります。

【 2009年3月24日 追記 】

ライブCDの部屋さんで、PCLinuxOS 2009.1 の日本語化版が公開されました。

このエントリで書いた内容が実行済みの状態の ISO イメージとなっています。(日本語入力メソッドはscim-bridge に設定されています)

従ってこの日本語化版を使ってインストールを行えば、このエントリで書いたインストール後の日本語化の作業は不要となります。なお、ISO ファイルサイズは 750MB 有ります。

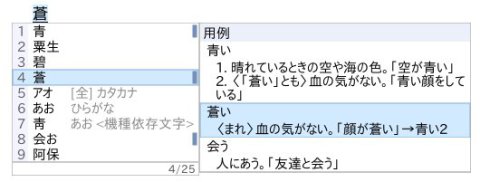

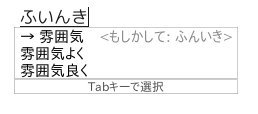

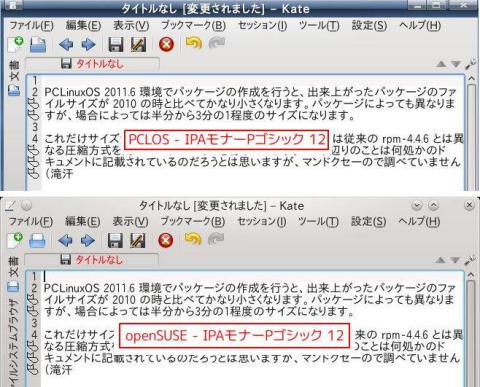

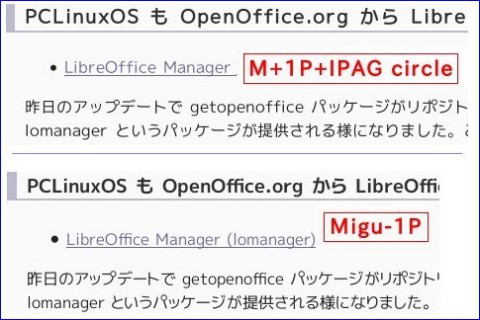

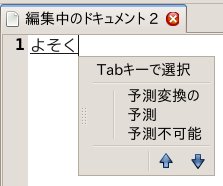

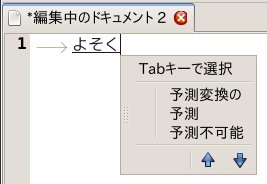

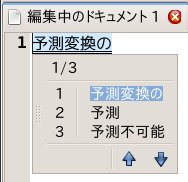

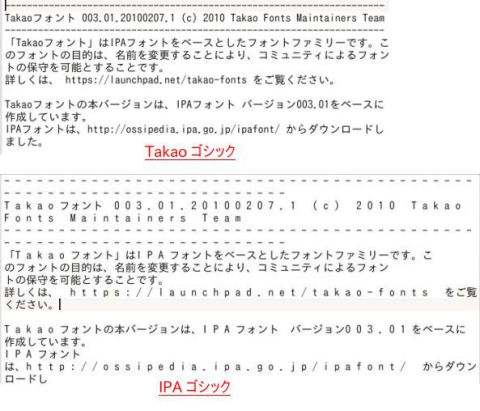

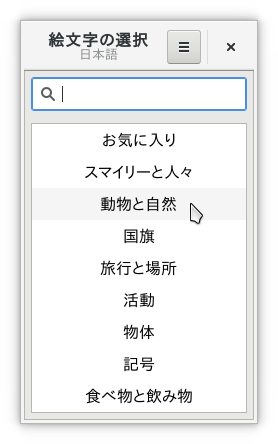

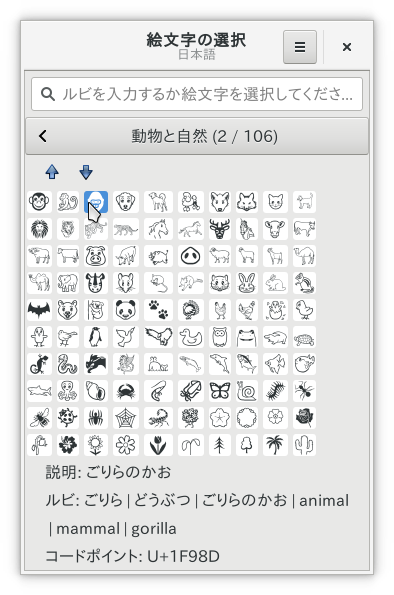

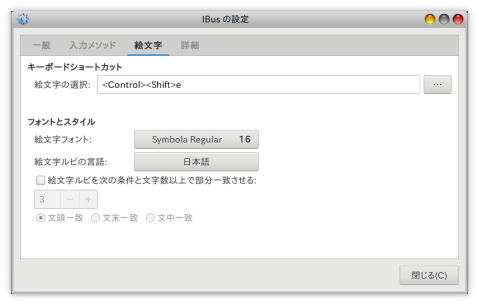

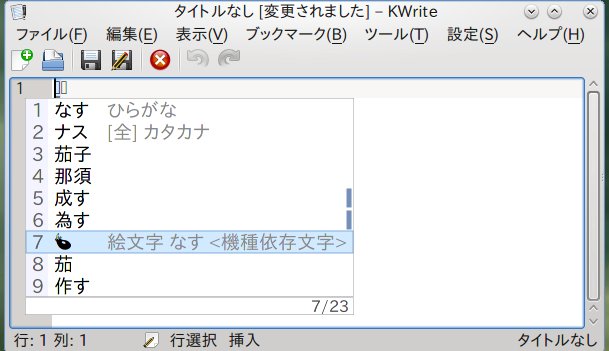

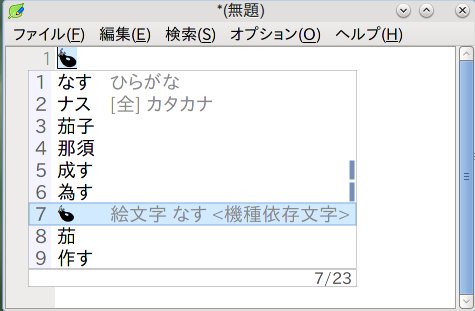

変換候補窓内と入力領域の両方で絵文字がちゃんと表示されています。入力確定後も正常に表示されました。Firefox や Sylpheed 上での入力でも同様でした。

変換候補窓内と入力領域の両方で絵文字がちゃんと表示されています。入力確定後も正常に表示されました。Firefox や Sylpheed 上での入力でも同様でした。